यदि पर्वत की तरह (अनेक जन्मों के सञ्चित) अनेक योजन व्यापकत्व लिए पाप समूह हों, तो भी ध्यान योग साधना द्वारा उनको नष्ट किया जाना सम्भव है, अन्य किसी साधन से उनका नाश सम्भव नहीं॥१॥

बीजाक्षर (ॐकार) से परे बिन्दु स्थित है और उसके ऊपर नाद विद्यमान है, जिसमें मनोहर शब्द-ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस नादध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है, वही 'परमपद' के नाम से जानी गयी है॥२॥

उस अनाहत शब्द (मेघ गर्जना की तरह प्रकृति का आदि शब्द) का जो परम कारण तत्त्व है, उससे भी परे परम कारण (निर्विशेष ब्रह्म) स्वरूप को जो योगी प्राप्त कर लेता है, उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं॥३॥

यदि बाल (गेहूँ आदि की बाल) के अग्रभाग अर्थात् नोक के एक लाख हिस्से किये जाएँ, (तो उसका एक सूक्ष्म भाग जीव कहलाएगा) , उसके पुन: उतने भाग अर्थात् एक लाख भाग किये जाएँ (इन सूक्ष्मतर भागों को ईश्वर कहा जायेगा) । तत्पश्चात् उस (एक लाखवें) हिस्से के भी पचास हजार हिस्से किये जाने पर जो शेष रहे, उसके भी (साक्ष्य-साक्षी आदि विशेषण के भी) क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म शेष रहे, वह उस निरञ्जन (विशुद्ध) ब्रह्म की सत्ता है॥४॥

जिस प्रकार पुष्य में गन्ध, दूध में घृत, तिल में तेल तथा सोने की खान के पाषाणों में सोना प्रत्यक्ष रूप से न दिखने पर भी अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में निहित है। स्थिर बुद्धि से सम्पन्न मोहरहित ब्रह्मवेत्ता मणियों में पिरोये गये सूत्र की तरह आत्मा के व्यापकत्व को जानकर उसी ब्रह्म में स्थित रहते हैं॥५-६॥

जिस प्रकार तिलों में तेल और पुष्पों में गन्ध आश्रित है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर आत्मतत्त्व विद्यमान है॥७॥

जिस प्रकार वृक्ष अपनी सम्पूर्ण कला के साथ स्थित रहता है और उसकी छाया कलाहीन (निष्कल) होकर रहती है। उसी प्रकार आत्मा कलात्मक स्वरूप और निष्कल (छाया स्थानीय मायारूप) भाव से सभी जगह विद्यमान है॥८॥

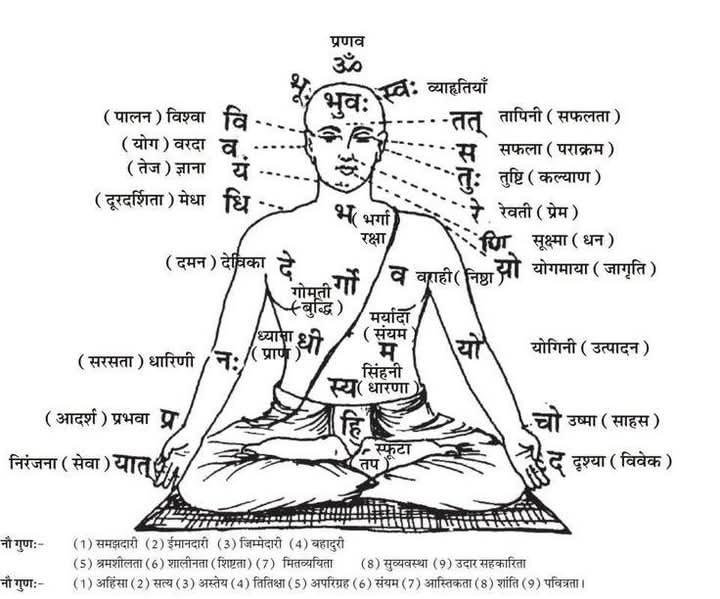

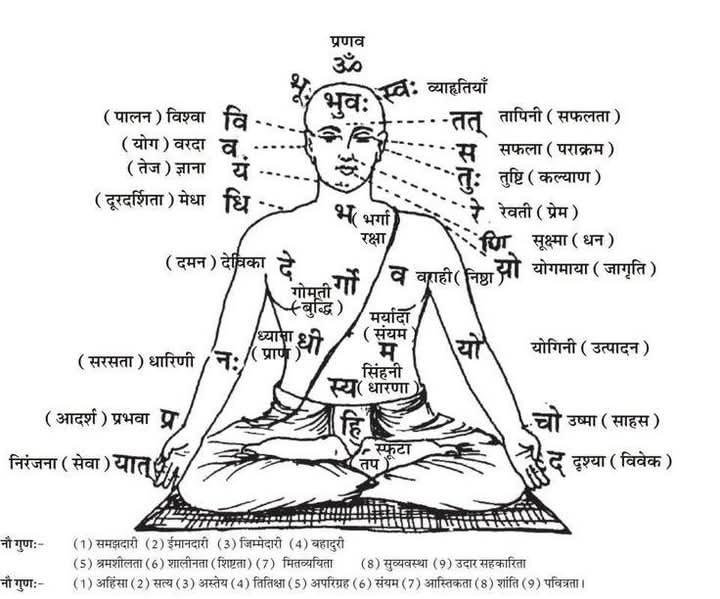

ॐ कार रूपी एकाक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा है। प्रणव के पहले अंश 'अकार' में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूः तथा पितामह ब्रह्मा का लय होता है। दूसरे अंश 'उकार' में अन्तरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवः तथा जनार्दन विष्णु का लय होता है। तृतीय अंश 'मकार' में द्यौ, सूर्य, सामवेद, स्व: तथा महेश्वर का लय होता है। 'अकार' पीतवर्ण और रजोगुण से युक्त है, ‘उकार' श्वेत वर्ण और सात्त्विक गुण वाला तथा ‘मकार' कृष्णवर्ण एवं तमोगुण से युक्त है। इस प्रकार ॐकार आठ अङ्ग, चार पैर, तीन नेत्र और पाँच दैवत से युक्त है। जो व्यक्ति ॐकार (प्रणव) से अनभिज्ञ है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को ही लक्ष्य कहा जाता है। बिना प्रमाद किये तन्मयतापूर्वक बाण से लक्ष्य का वेधन करना चाहिए। (इसके परिणाम स्वरूप) परावर अर्थात् ब्रह्म के सायुज्यत्व को प्राप्त कर लेने पर सभी क्रियाओं से निवृत्ति (मोक्ष की प्राप्ति) होती है ॥९-१५॥

ॐ कार से देवों की उत्पत्ति, ॐकार से स्वर की उत्पत्ति और ॐ कार से ही त्रिलोक के सभी स्थावरजंगम की उत्पत्ति हुई है॥१६॥

ॐ का ह्रस्व अंश पापों का दहन करता है, दीर्घ अंश अमृतत्वरूप अक्षय सम्पदा को प्रदान करता है तथा अर्द्धमात्रा से युक्त प्रणव मोक्षदायक है॥१७॥

तेल की अजस्र धारा की तरह, घण्टा के लम्बे निनाद के समान प्रणव के आगे ध्वनिरहित शब्द होता है, उसका ज्ञाता ही वेदवेत्ता है॥१८॥

हृदयकमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योतिशिखा के समान अंगुष्ठमात्र आकार के नित्य ॐकार रूप परमात्मा का ध्यान करे॥१९॥

इड़ा (बायीं नासिका) से वायु को भरकर उदर में स्थापित करे और देह के बीच में ज्योतिर्मय ॐ कार का ध्यान करे। पूरक, कुम्भक और रेचक को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहा गया है, ये प्राणायाम के देवता कहलाते हैं॥२०-२१॥

अन्त:करण और प्रणवाक्षर को नीचे और ऊपर की अरणिरूप बनाकर मंथनरूप ध्यान के अभ्यास से अग्नि की भाँति व्याप्त गूढ़तत्त्व (परमात्मा) का साक्षात्कार करे॥२२॥

प्रणव ध्वनि का, नाद सहित रेचक वायु के विलय हो जाने तक अपनी सामर्थ्यानुसार (तब तक) ध्यान करे, जब तक नाद का भली प्रकार लय नहीं हो जाता॥२३॥

गमन और आगमन में विद्यमान तथा गमनादि से रहित, करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान सभी मनुष्यों के अन्त:करण में विराजमान हंसात्मक प्रणव का जो दर्शन करते हैं, वे कृतकृत्य हो जाते हैं॥२४॥

जो मन त्रिगुणमय संसार के सृजन, पालन और संहार का कारण है, उसके विलय हो जाने पर विष्णु के परमपद की प्राप्ति होती है। अष्टदल और बत्तीस पंखुड़ियों से युक्त जो हृदयकमल है, उसके बीच सूर्य और सूर्य के बीच चन्द्रमा विद्यमान है॥२५-२६॥

चन्द्रमा के बीच अग्नि और अग्नि के बीच दीप्ति स्थित है। उसके बीच नानाविध रत्नों से सुसज्जित पीठस्थान है। उस पीठ के बीच निरञ्जन प्रभु वासुदेव विराजमान हैं, जो श्रीवत्स, कौस्तुभमणि एवं मणिमुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित हैं। शुद्ध स्फटिक के सदृश करोड़ों चन्द्रमा की कान्ति वाले महाविष्णु का विनयान्वित होकर ध्यान करे॥२७-२९॥

पूरक द्वारा साँस अन्दर खींचते समय नाभिस्थान में प्रतिष्ठित अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु भगवान् का ध्यान करना चाहिए॥ कुम्भक द्वारा साँस भीतर रोकने के समय हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमामय गौर वर्ण वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए॥३०-३१॥

रेचक से साँस छोड़ते हुए ललाट में शुद्ध स्फटिक के सदृश श्वेत रंग के त्रिनेत्रयुक्त, निष्कल(कलारहित) , पाप संहारक भगवान् शिव का ध्यान करना चाहिए॥ नीचे की ओर पुष्पित हुआ, ऊपर की ओर नाल वाला तथा अधोभाग की ओर मुख किये हुए कदली पुष्प की तरह हृदयकमल में सभी वेदों के आधारभूत भगवान् शिव अवस्थित हैं॥ सौ अरे वाले, सौ पत्ते वाले और विकसित पंखुड़ियों से युक्त हदय पद्म में सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि का एक के बाद दूसरे का क्रमशः ध्यान करना चाहिए॥ सूर्य, चन्द्र और अग्नि के बोध हेतु सर्वप्रथम हृदयकमल के विकसित होने का ध्यान करे। तत्पश्चात् हृदय कमल में स्थित बीजाक्षरों को ग्रहण करके ही अचल चेतनावस्था की प्राप्ति होती है॥३२-३५॥

तीन स्थान, तीन मार्ग, त्रिविध ब्रह्म, त्रयाक्षर, त्रिमात्रा तथा अर्द्धमात्रा में जो परमात्मा स्थित है, उसके ज्ञाता ही वेद के तात्पर्य के ज्ञाता हैं॥३६॥

दीर्घ घण्टा निनाद के सदृश, तेल की अविच्छिन्न धारा की तरह तथा बिन्दु-नाद और कला से अतीत उस परम तत्त्व (ॐकार) को जो जानता है, वही वेदज्ञ है॥३७॥

जिस प्रकार मनुष्य कमलनाल से जल को धीरे-धीरे खींचते हैं, उसी प्रकार योगी योगस्थ होकर प्राणायाम द्वारा वायु को धीरे-धीरे ऊर्ध्व भूमिका में ले जाए॥३८॥

प्रणव की अर्द्धमात्रा (अव्यक्त नाद उच्चारण) को रस्सी बनाकर हृदयकमल रूपी कूप नाल (सुषुम्ना) मार्ग द्वारा जलरूपा कुण्डलिनी को भौंहों के मध्य में लय करे॥३९॥

नासिका के मूल से लेकर भौंहों के बीच में जो ललाट स्थान है, वहाँ तक अमृत स्थान जानना चाहिए, वही ब्रह्म का महान् निवास स्थान है॥४०॥

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये छ: योग के अङ्ग कहे गये हैं॥४१॥

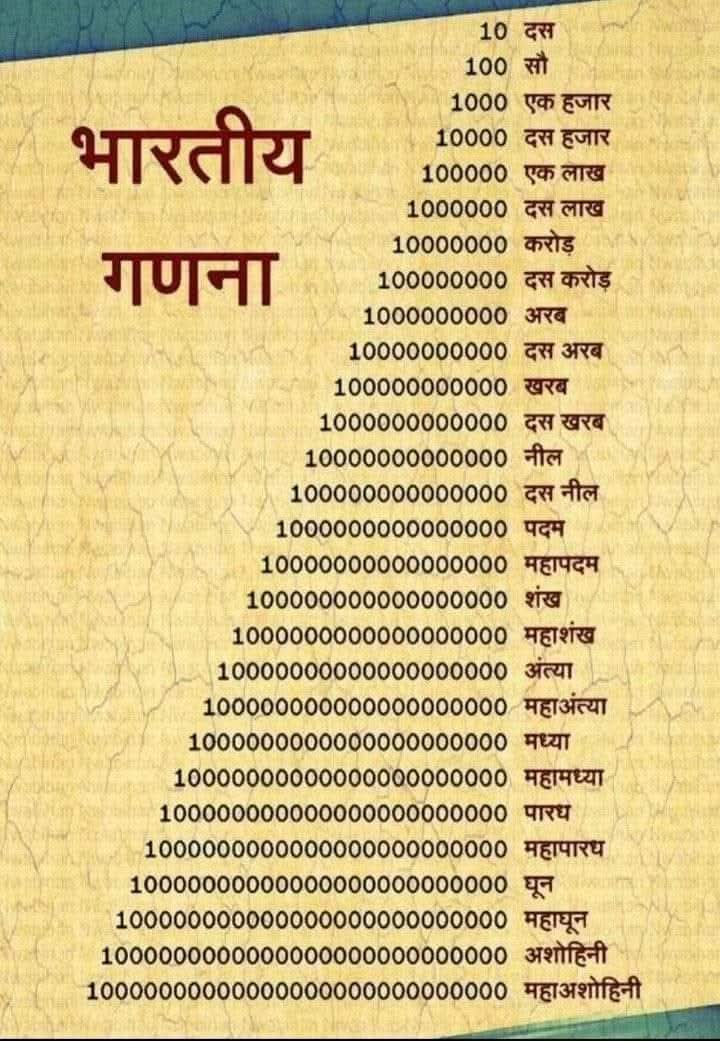

विश्व में जितनी जीव प्रजातियाँ हैं, उतनी ही आसनों की विधियाँ भी बतायी गई हैं, इस प्रकार के असंख्य भेदों के ज्ञाता भगवान् शंकर हैं॥४२॥

सिद्ध, भद्र, सिंह और पद्म ये चार प्रमुख आसन हैं, पहला चक्र आधार (मूलाधार) और दूसरा स्वाधिष्ठान है॥४३॥

इन दोनों के बीच में कामरूप प्रजनन स्थान है। गुदा स्थान के आधारचक्र में चतुर्दल कमल विद्यमान है। उसके बीच काम नाम से प्रख्यात प्रजनन-योनि (कुण्डलिनी शक्ति) है, जिसकी अभ्यर्थना सिद्धजन करते हैं। प्रजनन योनि के बीच पश्चिम की ओर पुरुष जननेन्द्रिय लिङ्ग है॥ मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है, उसे जो जानता है वह योगवेत्ता है। तपे हुए सोने के समान वर्णवाला और तडित् की धारा की तरह विशेष प्रकाशित, अग्निमण्डल से चार अंगुल ऊपर और मेढ़ (मूत्रेन्द्रिय) से नीचे स्वसंज्ञक प्राण विद्यमान है, उसके आश्रय में स्वाधिष्ठान है॥४४-४७॥

उसके बाद स्थित स्वाधिष्ठान चक्र को मेढ़ ही कहा जाता है। जहाँ मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण शरीर है। नाभिमण्डल में स्थित चक्र को मणिपूरक कहा गया है। वहाँ बारह दल से युक्त महाचक्र में पुण्य और पाप का नियन्त्रण रहता है॥ इस तत्त्वज्ञान को न समझ पाने तक जीवात्मा को भ्रमजाल में ही फैंसे रहना पड़ता है। मेद्र स्थान से ऊपर और नाभि से नीचे पक्षी के अण्डे की तरह कन्द का स्थान है। उसी स्थान से बहत्तर हजार नाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं, उन हजारों नाड़ियों में बहत्तर नाड़ियाँ प्रमुख हैं॥४८-५१॥

इनमें से दस प्रमुख नाड़ियाँ प्राण का संचार करने वाली हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू तथा शंखिनी॥५२-५३॥

इस नाड़ी चक्र की जानकारी योग-साधकों को होना आवश्यक है। सतत प्राण का संचार करने वाली इड़ा, पिङ्गला और सुषुम्ना ये तीन नाड़ियाँ सूर्य, चन्द्र और अग्नि देवों से युक्त हैं। इड़ा नाड़ी बायीं ओर, पिङ्गला दाहिनी ओर तथा सुषुम्ना इन दोनों के बीच विद्यमान है, ये तीनों नाड़ियाँ प्राण के संचरण-मार्ग-रूपा हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनञ्जय ये दस प्राण हैं, प्राणादि पाँच प्राण प्रख्यात हैं तथा नागादि पाँच उपप्राण कहे गये हैं॥५४-५७॥

इन हजारों नाड़ियों में प्राण जीवरूप से वास करते हैं। प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपरनीचे आवागमन करता रहता है॥५८॥

प्राण कभी दायें तो कभी बायें मार्ग से गमन करता है, परन्तु चञ्चल प्रकृति का होने से देखने में नहीं आता। हाथों से फेंकी हुई गेंद जैसे इधर-उधर दौड़ती है, उसी प्रकार प्राण और अपान द्वारा भली प्रकार फेंकने से जीव को कभी आराम नहीं मिल पाता। अपान और प्राण की एक दूसरे को खींचने की प्रक्रिया उसी प्रकार की है, जैसे रस्सी में आबद्ध पक्षी अपनी ओर खींच लिया जाता है। इस तत्त्व के ज्ञाता को ही योगी कहा जा सकता है। 'ह' कार ध्वनि से प्राण बाहर जाता है और 'स' कार से पुनः अन्दर प्रवेश करता है। 'हंस' 'हंस' इस प्रकार का मन्त्र जप जीव हमेशा जपता रहता है। इस अजपा-जप की संख्या दिन-रात में इक्कीस हजार छः सौ होती है। इतनी संख्या में मन्त्र जीव हमेशा जपता है। जो योगियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली है, यही अजपा गायत्री कहलाती है॥५९-६३॥

इस (अजपा गायत्री) के संकल्प मात्र से व्यक्ति पापकर्मों से मुक्त हो जाता है। जिस मार्ग से योग साधक सुगमता से ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। जिसके सदृश न कोई विद्या है, न जप है और न ही कोई पुण्य, जो पहले न कभी हुआ है और न आगे कभी हो सकेगा॥ वह्रियोग द्वारा जाग्रत् होने वाली परमेश्वरी (कुण्डलिनी) उस द्वार-पथ को अपने मुँह से आच्छादित करके प्रसुप्त स्थिति में है। वह जाग्रत् किये जाने पर सुषुम्ना मार्ग से मन और प्राण वायु के साथ ऊर्ध्वगमन करती है, जैसे सुई धागे को साथ ले जाती है। योगी मुक्ति द्वार को कुण्डलिनी शक्ति द्वारा उसी प्रकार उद्घाटित करते हैं, जैसे ताली से प्रयासपूर्वक दरवाजे को खोल लिया जाता है॥६४-६८॥

सुदृढ़ रूप में पद्मासन लगाकर, दोनों हाथों को सम्पुटित करके ठोड़ी से वक्षभाग (कण्ठकूप) को दृढ़तापूर्वक दबाकर, चित्त में स्वरूप का ध्यान करते हुए बार-बार अपान वायु को ऊपर की ओर चलायमान करता हुआ और अन्दर खींची हुई प्राण वायु को नीचे छोड़ता हुआ योग साधक अतुलित कुण्डलिनी शक्ति के सामर्थ्य बोध. को प्राप्त करता है॥६९॥

जो योगसाधक पद्मासन में बैठकर नाड़ीद्वार से प्राणवायु को खींचकर, कुम्भक द्वारा उसे रोकता है। वह सुनिश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह की गुंजायश नहीं॥७०॥

(प्राणायाम के) परिश्रम द्वारा जो स्वेदकण निकले, उन्हें अङ्गों में ही मल ले। कटु, अम्ल और नमक का परित्याग करके दुग्ध का सेवन करने वाला सुखी रहता है। इस प्रकार योगस्थ होकर अल्प आहार करने वाला ब्रह्मचारी योगी एक साल के अन्तराल में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं॥७१-७२॥

ध्यानबिन्दूपनिषद् कन्द के ऊपरी भाग में स्थित कुण्डलिनी शक्ति से योग साधक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सतत मूलबन्ध का अभ्यास करने से अपान और प्राण में एकीकरण होता है, मल-मूत्र के क्षीण हो जाने पर बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। एड़ी भाग से योनिस्थान को दबाकर मलद्वार को संकुचित करे और अपान वायु को ऊर्ध्व की ओर खींचे, इस क्रिया को मूलबन्ध कहा गया है। उड्डियानबन्ध की विधि में कहा गया है कि जिस प्रकार बिना थका महापक्षी उड़ने की क्रिया करता है, उसी प्रकार पेट की पश्चिम 'ताण' क्रिया (पेट को पीछे की ओर सिकोड़ने) के साथ नाभि को ऊपर की ओर खींचना चाहिए ॥ ७३-७६॥

यह उड्डियान बन्ध मृत्यु के निमित्त उसी तरह है, जैसे गजराज के लिए सिंह निमित्त बनता है। जिसमें शिरोनभ (आकाश) से उत्पादित जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही अवरुद्ध कर लिया जाता है, उसे जालन्धर बन्ध कहा गया है। इससे कर्मबन्धन और पापजन्य दु:खों का नाश होता है। जालन्धर बन्ध करते समय कण्ठ को सिकोड़ा जाता है, जिससे वायु की गति रुक जाती है और अमृत के अग्नि में गिरने की सम्भावना नहीं रहती। खेचरी मुद्रा उसे कहते हैं, जिसमें जिह्वा को उल्टाकर कपाल कुहर में प्रविष्ट किया जाए और अपनी दृष्टि को दोनों भौंहों के बीच स्थिर रखा जाए। इसके सिद्ध हो जाने से निद्रा, क्षुधा, पिपासा नहीं सताती और न व्याधि एवं मृत्यु का भय ही रहता है॥७७-८०॥

जो खेचरी मुद्रा का ज्ञाता है, उसे न तो मूच्र्छा होती है, न रोग उसे कष्ट देते हैं और न ही वह कर्मों से ही लिप्त हो पाता है। खेचरी मुद्रा से जिसका चित्त आकाश में विचरण करने लगता है और जिसकी जिह्वा भी अन्तरिक्षगामिनी हो जाती है, ऐसा साधक काल के बन्धन से बँधता नहीं है। इसलिए यह 'खेचरी मुद्रा’ योगियों द्वारा प्रशंसनीय है। इस मुद्रा द्वारा जिसने तालु के छिद्र को अवरुद्ध कर दिया है, उसके द्वारा स्त्री समागम से भी वीर्य का क्षरण नहीं होता और जब तक वीर्य शरीर में विद्यमान रहता है, तब तक मौत के भय की सम्भावना ही कैसी?॥८१-८४॥

खेचरी मुद्रा में रहते हुए वीर्य का क्षरण सम्भव नहीं, फिर भी किसी तरह यदि वीर्य स्खलित होकर योनि में चला जाए, तो उसे हठशक्तिपूर्वक योनिमण्डल से पुनः ऊपर की ओर खींच लेते हैं। वह वीर्य भी सफेद और रक्त वर्ण दोनों तरह का होता है। सफेद वर्ण वाले को शुक्र और रक्त वार्ण वाले को महारज कहा गया है। मुँगे की तरह वर्ण वाला रज (योगी के) योनिस्थान में विद्यमान है और शुक्ल वीर्य चन्द्रस्थान में है, पर इन दोनों के एक होने की सम्भावना बड़ी दुर्लभ है। वीर्य को शिवरूप और रज को शक्तिरूप कहा गया है, वीर्य ही चन्द्रमा और रज ही सूर्य है॥८५-८८॥

इन दोनों के संयुक्त होने पर परम देह की प्राप्ति होती है। वायु को शक्ति से संचालित किये जाने से रज अन्तरिक्ष की ओर प्रेरित होता है और सूर्य से संयुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। शुक्लवर्ण वीर्य चन्द्रमा से और रज सूर्य से युक्त है। इन दोनों की समरसता का जो ज्ञाता है, वही योगवेत्ता है। नाड़ियों में स्थित मल के शोधन के लिए सूर्य और चन्द्र के संयोगत्व और वात, पित्त, कफ आदि रसों के भली प्रकार शोषण किये जाने को महामुद्रा कहा गया है। वक्षस्थल को ठोड़ी से और बायीं एड़ी से योनिस्थल को दबाकर, प्रसारित दाहिने पैर को हाथों से पकड़कर कुक्षियुगल को श्वास से भरकर, कुम्भक करने के बाद धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकाले। इसे योगियों द्वारा सर्वपापनाशिनी महामुद्रा कहा गया है॥८९-९३॥

अब आत्मा के सम्बन्ध में विवेचन करते हैं-हृदय स्थल में आठ दल का कमल है, उसके बीच रेखा वलय बनाकर जीवात्मा ज्योतिरूप होकर अणुमात्र स्वरूप में निवास करता है। वह सर्वज्ञाता, सब कुछ करने वाला है और सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। उसका ऐसा विचार है कि सभी चरित्रों का मैं ही कर्ता, भोक्ता, सुखी, दु:खी, काना, लँगड़ा, बहरा, गूंगा, दुबला और मोटा हूँ; इस प्रकार का उसका स्वतन्त्र व्यवहार रहता है॥ उसे अष्टदल कमल का पूर्वदिशा वाला दल सफेद रंग का है, उस दल में रहते हुए धर्म और भक्तिभाव में मति (श्रद्धा) रहती है॥ जब आग्नेय दिशा के लाल रंग के दल में निवास होता है, तब मति निद्रा और आलस्य से युक्त हो जाती है॥ जब दक्षिण दिशा के काले रंग के दल में निवास होता है, तब द्वेषभाव और क्रोधी स्वभाव की मति रहती है॥ ध्यानबिन्दूपनिषद् नैऋत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास करने पर पाप कर्मों और हिंसक वृत्ति वाली मति रहती है॥ जब स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दल में निवास रहता है, तब क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। वायव्यकोण के माणिक्य वर्ण वाले दल में निवास होने पर घूमने-फिरने और वैराग्य भाव की ओर झुकाव होता है॥, ॥ जब उत्तर के पीले रंग के दल में निवास करता है, तो सुख-साधन और सजने-सँवरने में अभिरुचि रहती हैं॥ ईशान कोण के वैडूर्यमणि-रंग के दल में रहने पर दान-पुण्य और अनुग्रह करने में अभिरुचि जागती है॥ जब जोड़ों के सन्धिभाग में मति वास करती है, तब वात, पित्त, कफ से सम्बन्धित बड़ी बीमारियों का प्रकोप होता है॥ जब मति मध्य में रहती है, ऐसे में सब कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनन्द मनाने में ध्यान रहता है॥ जब आँख श्रमशील रहती है, तो उसे विश्राम देने के उद्देश्य से पहली रेखा का आश्रय लेकर बीच में निमज्जन करती है। वह प्रथम रेखा बन्धूक पुष्प के वर्ण वाली होती है, जिससे निद्रावस्था की प्राप्ति होती है। निद्रावस्था के बीच में ही स्वप्नावस्था रहती है। स्वप्नावस्था के बीच में देखी गई, सुनी हुई और अनुमान की हुई सम्भावित बातों की कल्पना करने से जो श्रम करना पड़ता है॥ उस श्रम के निवारणार्थ द्वितीय रेखा वलय में डुबकी लगाती है। वह दूसरी रेखा वीर-बहूटी के वर्ण की है, जिससे सुषुप्ति अवस्था होती है। इस सुषुप्तावस्था में बुद्धि मात्र परमेश्वर से सम्बन्ध रखने वाली और नित्य बोधस्वरूपा होती है। इसके पश्चात् ही परमेश्वर की प्राप्ति सम्भव है॥ तृतीय रेखा वलय बनाकर जब पद्मराग वर्ण वाली रेखा में निमज्जन किया जाता है, तब तुरीयावस्था प्राप्त होती है। इसमें बुद्धि मात्र परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाली और नित्य बोधस्वरूपा होती है। इस अवस्था में बुद्धि को धीरे-धीरे सबसे पृथक् करते हुए धैर्यपूर्वक मन को आत्म-केन्द्रित करके अन्य कुछ भी विचार ने करे॥ तब प्राण और अपान में एकीकरण करके सम्पूर्ण जगत् को आत्मस्वरूप मानते हुए लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करे। तुरीयातीतावस्था प्राप्त होने पर द्वन्द्वभाव मिटते ही सभी कुछ आनन्दस्वरूप लगने लगता है। जब तक जीव में देहधारणा रहती है, तभी तक वह उसमें निवास करता है, बाद में परमात्मतत्त्व की प्राप्ति होती है, इसी मार्ग से मोक्ष और आत्मदर्शन दोनों की प्राप्ति सम्भव है॥ चारों मार्ग से संयुक्त महाद्वार की ओर गमन करने वाले वायु के साथ स्थिर होने पर अर्द्ध त्रिकोण में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार होता है॥९४॥

पूर्व में कथित त्रिकोण स्थान से ऊपर पृथ्वी आदि पाँच रंग वाले तत्त्व ध्यान के योग्य हैं। इसके साथ बीज, वर्ण और स्थानयुक्त प्राणादि पाँच वायु ध्यान के योग्य हैं। 'य'कार जो नीले बादलों के समान है, वह प्राण का बीज है। 'र' कार आदित्यरूप वर्ण अग्निरूप अपान का बीज है॥९५॥

'ल' कार बन्धूक पुष्प के रंग वाला पृथ्वीरूप व्यान का बीज है। शंख के रंग वाला 'व' कार जीवरूप उदान को बीज है॥९६॥

'ह' कार स्फटिक प्रभायुक्त आकाश रूप 'समान' का बीज है। हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का अंगुष्ठ-ये समान प्राण के स्थान हैं॥ यह समान बहत्तर हजार नाड़ियों तथा शरीर के अट्ठाईस करोड़ रोम कूपों में रहता है॥ समान और प्राण भिन्न-भिन्न नहीं, अपितु एक हैं, दोनों एक ही जीव हैं। चित्त को दृढ़ता से समाहित कर पूरक, कुम्भक, रेचक तीनों क्रियायें सम्पन्न करे। हृदयकमल के कोटर में धीरे-धीरे सबको आकर्षित करके, प्राणवायु और अपान को अवरुद्ध करते हुए प्रणव (ॐकार) का उच्चारण करे॥ कण्ठ का संकोचन करके लिङ्ग का संकोचन करे, तत्पश्चात् मूलाधार से पद्मतन्तु की तरह प्रकट होने वाली सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन करे॥ सुषुम्ना के आश्रित वीणा-दण्ड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई पड़ता है, जैसे शंखनाद आदि के मध्य (अमूर्त ध्वनि) सुनाई पड़ता है॥९७-१०२॥

व्योमरन्ध्र (आकाशरन्ध्र) से गमन करने वाला नाद मोर (पक्षी की) ध्वनि के समान रहता है, कपाल कुहर के मध्य चार द्वारों वाला बीच का स्थान है। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही आत्मा यहाँ प्रतिष्ठित है और ब्रह्म प्राप्ति के स्थान पर ब्रह्मरन्ध्र में कोदण्ड (धनुष) द्वय के बीच शक्ति स्थित है। जहाँ मन को तल्लीन करके अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, वहीं रत्नों से ज्योतिष्मान् नादबिन्दु महेश का स्थान है। जो पुरुष इसका ज्ञाता है, वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार यह उपनिषद् पूर्ण हुई॥१०३-१०५॥

.jpeg?alt=media&token=efb289c6-7330-42d8-b454-58c7d1067524)